Eine interessante Bildbeschreibung und ein diskussionswürdiges Fazit.

»Covid-19 polarisiert die Gesellschaft. Doch eigentlich ist es nicht die Krankheit, die viele aufbegehren lässt. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung hat Covid-19 in Deutschland bisher selbst erleben müssen. Uns wird vielmehr die Prävention zur Last. Denn die damit einhergehenden Maßnahmen betreffen uns alle.

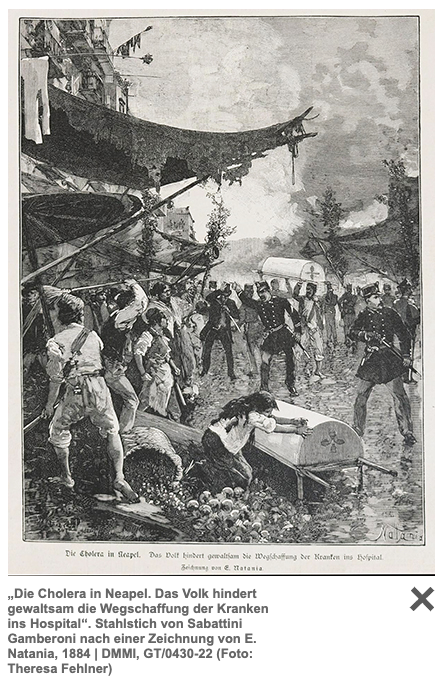

Eine Illustration aus einer deutschsprachigen Zeitschrift von 1884 zeigt auf den ersten Blick eine ähnliche Situation: Menschen begehren gegen das Eingreifen der Obrigkeit in Seuchenzeiten auf. Eine junge Frau klammert sich verzweifelt an eine Krankenbahre. Neben ihr ist ein Obstkorb umgefallen, über ihr ragt malerisch ein zerfetztes Sonnensegel in die Szene. Polizisten nähern sich, um die Krankenbahre mitzunehmen und ins Choleraspital zu bringen. Wir blicken hier auf eine Straßenszene in Neapel, wo es während der fünften Cholera-Pandemie im Jahr 1884 zu Aufständen kam, die europaweit für Schlagzeilen sorgten. Der Künstler hat sich in diesem Fall für eine romantisierende Detaildarstellung entschieden. Es gibt aber auch Abbildungen von großen, aufgebrachten Menschenmengen. In anderen europäischen Städten, die unter derselben Pandemie litten, etwa in Paris und Hamburg, gab es keine vergleichbaren Szenen. Was also war die Ursache für die Wut und die Verzweiflung, die sich hier in Neapel entluden?

Der Historiker Frank Martin Snowden hat dieser Frage 1995 ein eigenes Buch gewidmet: „Naples in the Time of Cholera 1884–1911“. Das Aufbegehren der Neapolitaner, so Snowden, richtete sich zwar vordergründig gegen die Choleramaßnahmen der Obrigkeit, wurzelte aber viel tiefer. Neapel war damals die größte Stadt Italiens. Sie litt unter Überbevölkerung, in den Armenvierteln lebten die Menschen unter unzumutbaren Bedingungen, viele waren gezwungen, sich auf illegalen Wegen ihren Lebensunterhalt zu verschaffen. Auf der anderen Seite der sozialen Schere gab es eine reiche Oberschicht, die sich einflussreiche Ämter zuschanzte, ohne über entsprechende Qualifikationen zu verfügen. Ihre medizinische Betreuung lag in den Händen arroganter Ärzte, die sich vom einfachen Volk distanzierten. Dazu kam das Misstrauen vieler NeapolitanerInnen gegenüber den nördlichen Gegenden Italiens, wohin seit 1861 auch die Steuern aus Neapel flossen.

Als die Cholera sich, von Südfrankreich kommend, nach Italien ausbreitete, wütete sie auch in den Armenvierteln von Neapel. Die Stadtverwaltung setzte auf einen harten Zugriff durch die Polizei, um Erkrankte in die Choleraspitäler zu bringen – und stieß dabei auf starken Widerstand in der Bevölkerung, so wie das auch in dieser Illustration gezeigt wird. Die BewohnerInnen der Armenviertel misstrauten der Obrigkeit. Sie befürchteten, dass ihre kranken Familienangehörigen nicht mehr lebend aus den Krankenhäusern zurückkommen würden. Diese Befürchtung wurde nicht nur durch die offensichtliche Hilflosigkeit der Ärzte genährt, sondern auch durch Gerüchte von therapeutischen Experimenten, die in den Choleraspitälern durchgeführt würden. Wenig Vertrauen erweckte auch die Tatsache, dass die Ärzte sich selbst uneins waren – die einen vertraten die alte Miasmalehre, die anderen glaubten an die Keimtheorie von Robert Koch.

Ein Gerücht machte die Runde: Die Cholera sei eine teuflische Verschwörung, die das Ziel habe, die Armen zu vergiften. Die hochnäsigen Ärzte seien mit dem Vollzug dieser Massenvergiftung beauftragt. Aus dieser Gemengelage heraus kam es im Cholerajahr 1884 mehrmals zu größeren Aufständen in Neapel. Fehlinformationen sind in Seuchenzeiten besonders gefährlich, weil sie die durch die Seuchengefahr bereits verunsicherte Gesellschaft schnell polarisieren und bereits vorhandene Konflikte schüren. Das wird aus diesem Beispiel deutlich – und das lässt sich, wie eingangs bemerkt, auch heute beobachten.

Autorinnen:

Theresa Fehlner M.A.

Prof. Dr. Marion Ruisinger

Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt

Literatur:

- Snowden, Frank M.: Naples in the Time of Cholera 1884–1911. Cambridge 1995

- McNeill, William H.: Rezension von Frank M. Snowden, Naples in the Time of Cholera. In: Bulletin of the History of Medicine 71 (1997), link (Zugriff: 14.5.2020)«

Das Bild ist eines von 60, die auf der Seite des Deutschen Medizinhistorischen Museums gezeigt und erklärt werden.

Das Fazit der Autorinnen bleibt stehen bei der Beobachtung, daß es auch heute zu Verschwörungstheorien kommt und Fehlinformationen eine bereits gespaltene Gesellschaft verunsichern und weiter polarisieren. Es fehlt eine Analyse der Spaltung ebenso wie die, wo die Fehlinformationen entstehen.

Verunsicherung bezüglich der wirtschaftlichen Existenz gibt es spätestens seit der Bankenkrise. Wie damals machen viele Menschen nun erneut die Erfahrung, daß riesige Geldsummen aufgewendet werden, um Banken und Konzerne zu stützen, die als "systemrelevant" definiert werden, während gleichzeitig Arbeitsplätze und mittelständische Unternehmen hops gehen. Wie 1884 muß das Mißtrauen wachsen, wenn dann noch bekannt wird, daß über die gigantische Umverteilung von unten nach oben hinaus das Regierungspersonal sich illegal bereichert.

Es sind heute nicht die offenkundig Armen, die rebellieren. Vielmehr dürfte es vor allem Angehörige des "Kleinbürgertums" auf die Straße treiben, Menschen, die noch nicht alles verloren, aber viel zu verlieren haben. Ein guter Teil der festangestellt Arbeitenden kann über Kurzarbeitergeld ruhig gestellt werden und sich einreden, von den Maßnahmen nicht so sehr betroffen zu sein. Kinder und Obdachlose, inoffiziell und prekär Arbeitende haben keine Lobby, die gehört wird. Die Verelendung der Kleinbetriebe und des Kulturbetriebs geschieht fast reibungslos, auch weil viele dort Tätige meinen, mit immer wieder neuen "Hygienekonzepten" oder der Hoffnung auf Tests oder Impfungen über die Runden zu kommen.

Analysen zeigen seit langem, wie Corona weltweit die gesellschaftlichen Widersprüche verschärft, Reiche werden reicher, Arme ärmer. Die einen können sich ins Home Office der großen Wohnung zurückziehen, die anderen drängeln sich zu Hause ohne jegliche Möglichkeit, den allheilenden Abstand zu halten.

Fehlinformationen werden zweifellos über suspekte Kanäle im Netz verbreitet. Ihr Ausmaß ist gewiß kleiner als das der in inhaltlich nahezu gleichgeschalteten Massenmedien angebotenen. Nicht zuletzt das führt zu einer zunehmend tieferen Glaubwürdigkeitskrise der Regierenden.

Wir werden keine Szenen erleben wie 1884 in Neapel. Die Brutalität aber, mit der an vielen Stellen gegen feiernde Jugendliche, rodelnde Familien und demonstrierende Menschen vorgegangen wird, wird auch demnächst zu unerfreulichen, oftmals überhaupt nicht politisch motivierten, Ausbrüchen von Unmut führen, sollte die Politik nicht umsteuern.

"Fehlinformationen sind in Seuchenzeiten besonders gefährlich"

Und Fehlinformationen wachsen auf diesem Nährboden besonders gut:

"Auf der anderen Seite der sozialen Schere gab es eine reiche Oberschicht, die sich einflussreiche Ämter zuschanzte, ohne über entsprechende Qualifikationen zu verfügen. Die medizinische Betreuung lag in den Händen arroganter Ärzte, die sich vom einfachen Volk distanzierten. "

Deshalb sind arrogante Kommunikation und autoritäres Handeln in Seuchenzeiten besonders gefährlich.

Szenen aus Chemnitz

https://www.facebook.com/1081776051838204/videos/210644897521812

Cholera in Neapel

:

Fatale Rücksicht auf Touristen

Von Thomas von Randow

14. September 1973, 8:00 Uhr

AUS DER

ZEIT NR. 37/1973

Die Neapolitaner sind der Meinung, daß sie die gegenwärtig in ihrer Stadt wütende Cholera den Touristen zu verdanken haben – und vermutlich haben sie recht. Nicht, daß die aus aller Welt zur Erholung in die Stadt oder ihre Umgebung Herbeigereisten etwa die Krankheit eingeschleppt hätten; nein, der Ursprung der "Arme-Leute-Seuche" ist fraglos in der unzureichenden Abwasser- und Abfallbeseitigung zu finden, die geradezu Brutstätten für den Cholera-Erreger, den Bazillus Vibrio cholerae, hat entstehen lassen. Doch der Tourismus hat dennoch etwas damit zu tun. Die Regierung nämlich ließ aus Sorge, sie könne die geldbringenden Ausländer aus der sonnigen Stadt vertreiben, fast eine Woche verstreichen, ehe sie die notwendigen Vorkehrungen traf, um der Ausbreitung des Gallenbrechdurchfalls (so der deutsche Name der Krankheit) Einhalt zu gebieten.

Die sich bei fehlenden Schutzvorkehrungen – Isolierung der Kranken und aller Kontaktpersonen, Desinfizierung von Abfall und Abwasser – äußerst rasch ausbreitende Infektionskrankheit ist auch heute, im Zeitalter der Antibiotika, noch eine äußerst gefährliche Krankheit. Die sehr beweglichen, kommaförmigen Keime, die von den kranken, aber auch von nicht erkrankten Bazillenträgern ausgeschieden werden, vermehren sich schnell. Vom Menschen zum Beispiel mit der Nahrung oder dem Trinkwasser aufgenommen, geraten die Bazillen in den Dünndarm, wo sie massenhaft zugrunde gehen und dabei ihr zelleigenes Gift freisetzen, das die Krankheitssymptome, Erbrechen und Durchfall, hervorruft. Der Körper verliert dabei erhebliche Mengen von Flüssigkeit und die darin gelösten, lebenswichtigen Salze; er trocknet förmlich aus.

Dem Vibrio cholerae ist chemotherapeutisch nicht beizukommen. So bleibt dem Arzt nur die Möglichkeit, dem Organismus über die Blutwege die verlorenen Flüssigkeiten und Salze zu ersetzen, den Patienten warm zu halten und im übrigen abzuwarten, bis die Wirkung des bakteriellen Giftes abgeklungen ist. Bei rechtzeitigem Beginn dieser Behandlung sind die Überlebenschancen durchaus gut.

Einen – freilich nicht sicheren – Infektionsschutz gewährt die Cholera-Impfung, deren Wirkung allerdings nur sechs Monate anhält. Indes verhindert diese Injektion mit abgetöteten Vibrionen nicht, daß die geimpfte Person, auch wenn sie selbst nicht an Cholera erkrankt, zum Bazillenträger wird. Die Impfung also ist für die Eindämmung einer Cholera-Epidemie bedeutungslos. Diese Erkenntnis hat denn auch vor einigen Monaten die Weltgesundheitsorganisation dazu veranlaßt, den Ländern, die bislang von Einreisenden den Nachweis einer Cholera-Schutzimpfung verlangten, zu empfehlen, diese Bestimmung aufzuheben.

Dem Reisenden aber, der sich in ein Cholera-Gebiet, gegenwärtig also auch nach Süditalien, begibt, ist dennoch dringend zu raten, sich vorher gegen Cholera impfen zu lassen. Sein Risiko, der schnellen Seuche zum Opfer zu fallen, wird dadurch erheblich herabgesetzt.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird irgendein rückkehrender Italien-Urlauber die Krankheit in die Bundesrepublik einschleppen. Doch rechnet hier niemand mit einer Cholera-Epidemie. Die hygienischen Verhältnisse in Deutschland bieten dem auf den Transport über die Ausscheidungen angewiesenen Bazillus keine hinreichende Verbreitungsmöglichkeit.

Thomas von Randow

https://www.zeit.de/1973/37/fatale-ruecksicht-auf-touristen

😉

Zur Gegenüberstellung empfohlen ....

"Wir werden keine Szenen erleben wie 1884 in Neapel."

Nein? Wahrscheinlich nicht. Sicher bin ich mir da nicht.

Den letzten Satz Ihres Artikels empfinde ich aber umso beängstigender.

Sie glauben doch nicht im Ernst, dass diese Politiker umsteuern werden?

Und wohin bitte, sollen sie steuern?

In meinen Augen sind das Psychopathen.

Und Psychopathen sind in keinerlei Hinsicht fähig, Fehler einzusehen.

Was braucht es noch, um das zu erkennen?

Polizei und Bundeswehreinsätze gegen die Bevölkerung?

Seien Sie beruhigt, demnächst in diesem Theater.

Das Mezzogiorno war der Unruheherd auf der für Unruhen ohnehin berüchtigten italienischen Halbinsel. Michael Bakunin siedelte aus eben diesem Grund – weil er das revolutionäre Potential – viel höher einschätzte als in Florenz, nach Neapel über.

"Sie befürchteten, dass ihre kranken Familienangehörigen nicht mehr lebend aus den Krankenhäusern zurückkommen würden"

Ich denke mal, das Volk sah das ganz realistisch.

Neue Ioannidis Studie: Infektionssterblichkeit weltweit etwa 0,15 Prozent

https://tkp.at/2021/03/29/neue-ioannidis-studie-infektionssterblichkeit-weltweit-etwa-015-prozent/amp/

https://t.me/tkp_news

10.000 Klagen gegen Corona-Verordnungen anhängig

https://de.rt.com/inland/115136–10-000-klagen-gegen-corona/

@aa

danke fürs aufgreifen und ihre lesart und ausführungen. mir bleibt ein schales gefühl nach der lektüre all dieser erklärungen auf der museumsseite, die ja an sich wertvolle quellen, fakten und bildmaterial liefern. und ich habe nochmal ganz andere zusammenhänge gesehen auf der symbolischen, sozialen und politischen ebene, und zwar genau durch das, was die "erklärungen" auf der website NICHT sagen.

danke!